台灣於3月20日與美國簽署阿拉斯加液化天然氣(LNG)採購及投資意向書(LOI)。當地分析指出,此舉是台灣政府在川普政府持續施加關稅壓力下,為緩解半導體產業衝擊所做出的戰略回應。

回顧歷史脈絡,美國早在1980年代便曾施壓韓國政府參與阿拉斯加LNG投資。當時韓國政府評估後,以龐大工程成本與美國LNG價格競爭力不足為由,最終放棄參與該計畫。

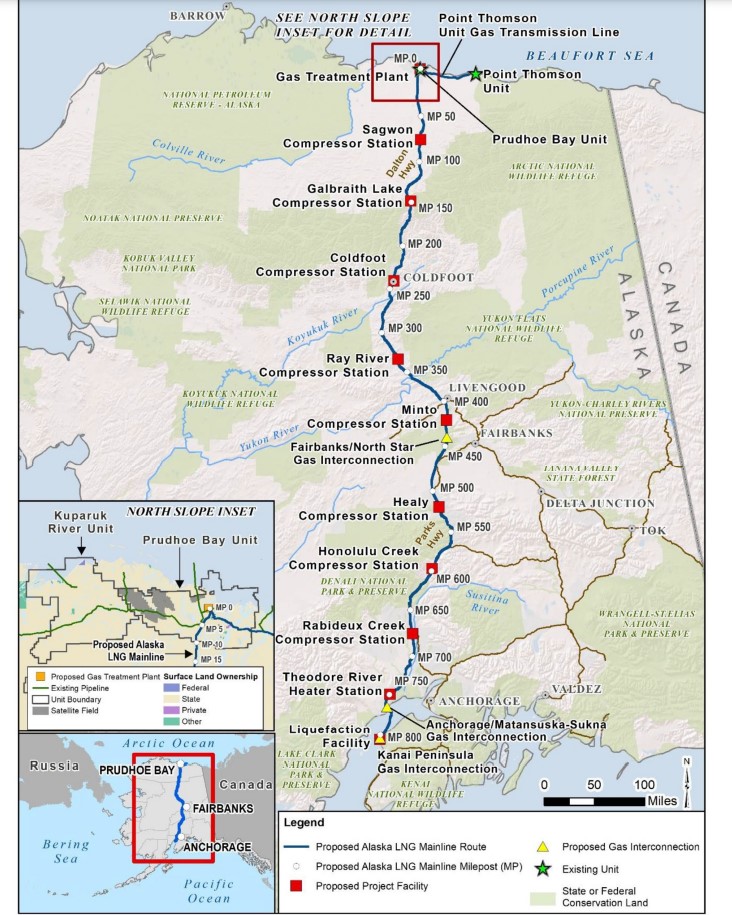

這項需鋪設1300公里輸氣管道的巨型工程,預估總投資額高達450億至650億美元,民間企業普遍難以獨力承擔。業界普遍預測,即便啟動開發程序,從建設到實際取得LNG配額至少需耗時10年。

值得注意的是,美國能源巨頭康菲石油(ConocoPhillips)已於2011年退出阿拉斯加天然氣管道項目,而取得獨家開發許可的埃克森美孚(ExxonMobil)也在2016年撤資。中國雖曾於川普首任總統期間以貿易談判籌碼形式參與,現已全面退出該計畫。

根據2024年最新數據,美國貿易逆差主要來源依序為:台灣(第六)、日本(第七)、韓國(第八)。這些東亞經濟體所在的亞洲地區,2021年LNG進口量佔全球總量73%以上。面對四十年來再現的項目參與壓力,韓國政府陷入政策抉擇困境,而台灣則選擇先行表態參與,以緩解美台貿易失衡。

阿拉斯加州長將於24日抵韓訪問。在台灣率先啟動合作程序後,韓國是否跟進參與此項跨國能源計畫,已成為市場關注焦點。受此消息影響,韓國股市中涉及極地開發的破冰船製造與特種鋼管類股近日出現暴漲走勢。

Comments

Add a Comment